АВТОРЫ: Kivilevitch, L. Gindes, H. Deutsch, R. Achiron

Введение

Оценка умбиликально-портальной венозной системы (УПВС) стала важной частью дородового обследования плода. Аномалии УПВС, связанные с хромосомными и структурными аномалиями, допплеровская оценка кровотока в венозном протоке стала инструментом скрининга синдрома Дауна в первом триместре беременности. Кроме того, недавние исследования показали необходимость оценки кровотока в печени плода с внутриутробной задержкой роста.

У плода венозный кровоток в печени является уникальным, так как обеспечивается двумя эмбрионально и функционально разными системами: умбиликальной и портальной/желточной системами. От 5 до 10 недель беременности в печени образуется сеть анастомозов между пупочной и желточной системой, а также увеличивается объем плацентарного кровотока, который потом поступает к сердцу по этой печеночной системе. Интра- и экстрапортальная венозная система развивается с правой желточной вены. В умбиликальной системе правая пупочная вена регрессирует, а с левой пупочной вены развивается непосредственно портальная система. Венозный проток, который выходит из умбиликально-портальной системы, обеспечивает насыщенную кислородом кровь прямо к сердцу плода.

Методы

Проспективное исследование анатомически нормальных плодов проводилось в рамках рутинного дородового исследования среди населения с низким уровнем риска патологии. В большинстве случаев исследования были проведены во время эхографии плода в 14-16 недель и 19-24 недель или в третьем триместре беременности, как часть оценки роста плода.

Мы исключили плоды с любыми аномальными сонографическими выводами, в том числе с наличием “мягких маркеров” для анеуплоидии, в которых нормальный кариотип не установлен. Также исключили беременности, осложненные материнскими заболеваниями, которые могут повлиять на развитие плода. Исключены были и случаи с патологическим объемом амниотической жидкости, связанным или не связанным с аномальным внутриутробным ростом плода.

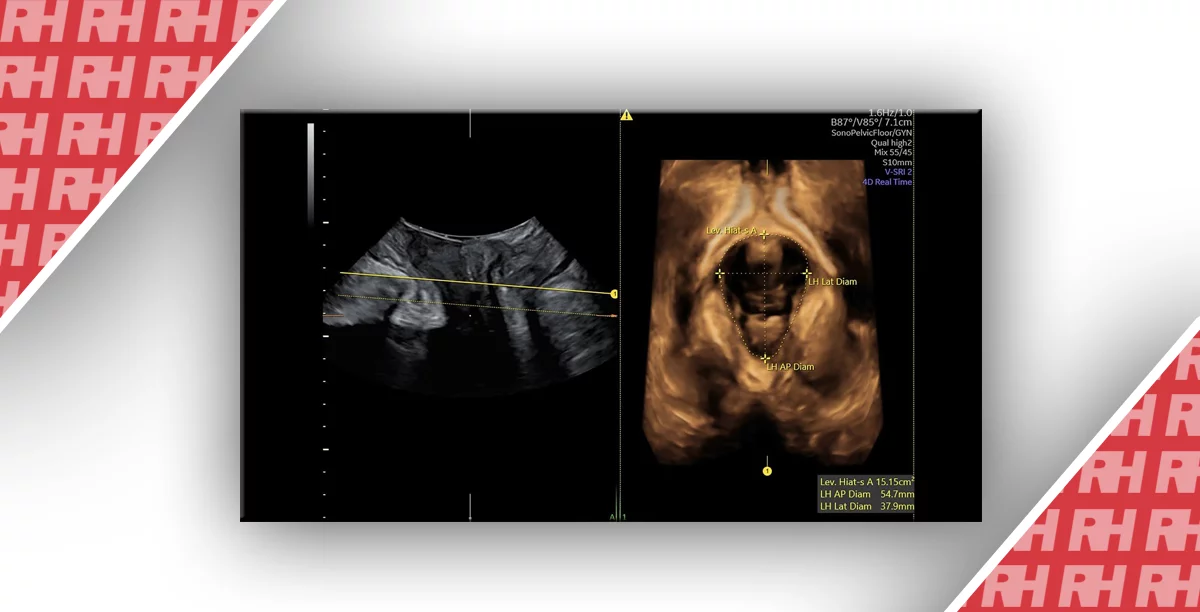

Ультразвуковые исследования были выполнены на Voluson 730 или Voluson E8, оснащенных трансабдоминальным 4-8 МГц или трансвагинальным 5-9 МГц датчиками с фильтром высоких частот 70 Гц.

Только в случае получения сонограмм с оптимальной визуализацией УПВС включались в исследование. Все обследования были сделаны в стандартном поперечном срезе верхней части живота (срез, который обычно используется для измерения окружности живота). На срезе мы визуализируем желудок и L-образный портальный синус (это впадение сосудов, которые берут начало с конца пупочной вены, он также был определен Mavrides и соавт., как сосудистое пространство, простирающееся от точки зарождения нижней ветви левой воротной вены до правой воротной вены (рис.1)). С этой точки зрения мы проводили исследования, визуализируя желудок в дистальной точке от датчика, чтобы определить стык портального синуса и главной портальной вены, которая проходит с левой стороны между желудком и нисходящей аортой. Связь между портальной веной и портальным синусом была сначала идентифицирована с помощью двухмерного (2D) ультразвука. После этого использовали цветной допплер с потоком высокой четкости (HDFlow) для достижения наилучшего режима визуализации, а также для проверки направления кровотока (Рис.2 а и b). 3D методика была применена только в тех случаях, когда портальный синус и портальная вена не могли быть обнаружены в одной плоскости в других режимах визуализации. Для 3D HDFlow мы использовали угол объема образца 30-35° (рис. 3). Для того чтобы оценить внутрипеченочные ветви портальной системы, мы приняли систему сегментации печени Couinaud. Использовали также продольный срез для определения нормального хода пупочной вены и венозного протока.

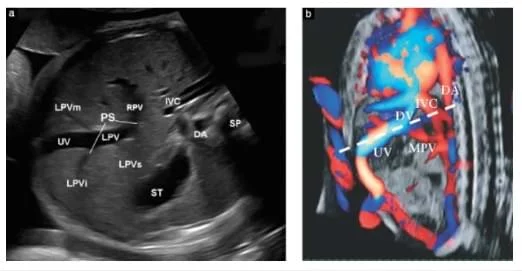

Рис.1. Ультразвуковые изображения нормальной внутрипеченочной пупочной вены, которая соединяется с левой и правой воротной венами, на срезе измерения окружности живота у плода на 23 неделе гестации. (а) Поперечный срез, используемый для измерения окружности живота плода. (b) Сонограмма поперечного среза в сагиттальной плоскости, обозначенной пунктирной линией.

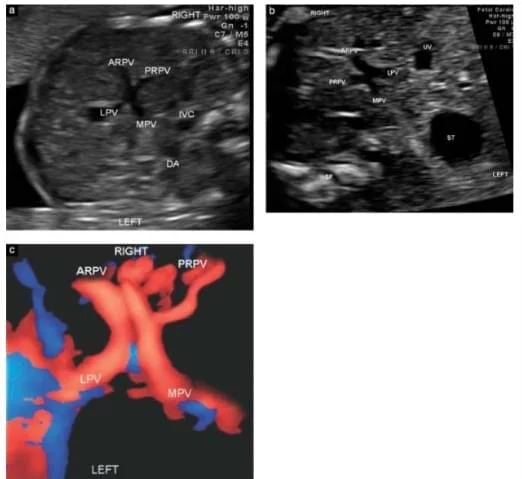

Рис.2. На сонограмме наблюдаем место соединения основной воротной вены и бифуркацию правой и левой портальных ветвей с портального синуса у плода на 23 недель гестации, представлены без (а) и с (b, c) потоком высокой четкости HDFlow. Изображения (а) и (b) показывают поперечный срез живота плода. Стрелка указывает на печеночную артерию. Изображение (с) соответствует сагитальному срезу главной воротной вены, указанной пунктирной линией.

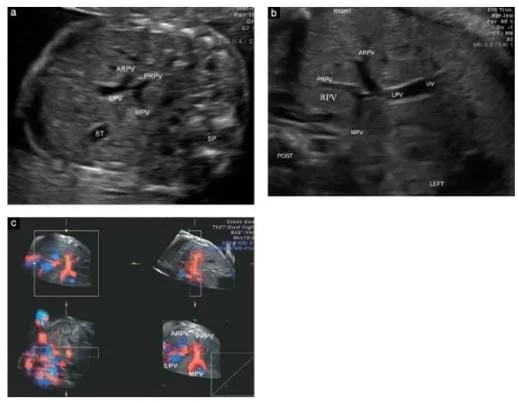

Рис.3. Изображение воротной вены плода на 24 неделе гестации: нормальная внутрипеченочная анатомия сосудов показана в поперечном срезе (а). 3D HDFlow позволила визуализировать основную воротную вену и ее ветви одновременно, в то время как это было невозможно на 2D (b-d).

Результаты

В ходе исследования мы изучили 208 плодов. Средний гестационный возраст на момент обследования составил 25,1 недель. В продольном срезе мы заметили, что ход пупочной вены в направлении вверх попадает в печень, где она соединяется с портальной системой. В левой интрасегментарной борозде печени она соединяется с левой портальной веной, которая затем идет резко вправо, создавая L-образный сегмент, известный как портальный сегмент. Главная портальная вена огибает главную борозду слева. Место слияния главной портальной вены с портальным синусом является анатомической точкой разделения между правой и левой ветвями, и расположена вниз (рис. 2 с) и вправо по основанию венозного протока. Правая портальная вена разветвляется на две основные ветви: на переднюю и заднюю ветви на некотором расстоянии от перехода главной портальной вены и портального синуса. Три ветви выходят с левой портальной вены: две слева (нижняя и верхняя ветвь) и одна справа (медиальная ветвь) (рис.3). За период исследования только в одном (0,4%) случае мы были неспособны обнаружить L-образный сегмент левой портальной вены, что указывает на отсутствие горизонтальной части левой портальной вены. В этом случае венозный проток исходит с правой портальной вены, а не из портального синуса (Рис.4).

Рис.4. Случай развития умбиликально-портальной системы у плода на 23 неделе гестации (а b). Типичная L-форма левой воротной вены не может быть идентифицирована (а) и венозный проток имеет другой ход (b, стрелка), по сравнению с обычным развитием (с, стрелка).

В месте слияния главной воротной вены и портального синуса (рис 2) мы заметили, что их угол слияния непрерывно варьирует от перпендикулярного к почти полностью параллельному направлению линий. Соответственно, классифицировали три основных типа связи между главной портальной системой и портальным синусом. Наиболее распространенный тип наблюдался у 140 (67,3%) плодов. Он представляет собой Т-форму соединения, с анастомозом конец в бок между главной портальной веной и портальным синусом (рис. 5). Этот тип соединения показал большой диапазон угла соединения и разное расстояние от места разветвления задней ветви правой портальной вены. Соединение колебалось от вертикальной Т-образной вставки в портальный синус, далеко от места разветвления правой ветви правой портальной вены (рис.5 а), до более острого угла соединения и более короткого расстояния от этого разветвления (рис. 5 b и 5 с), и образует крестообразную структуру, состоящую из четырех сосудов: главная портальная вена, левая портальная вена и две ветви (передняя и задняя правой портальной вены) (рис. 5 d). У 26 плодов (12,5%) наблюдали Х-образное соединение между главной портальной веной и портальным синусом (рис.6), и характеризуется образованием анастомоза бок в бок, который проходит почти параллельно. В некоторых случаях наблюдается разрыв между главной портальной веной и левой портальной веной, представляющий собой промежуточную форму между вторым и третьим типом соединения (классифицируется как Н-образная форма) и наблюдается у 30 (14,4%) плодов. В этом типе соединения между главной портальной веной и задней правой портальной веной были отделены от правой портальной вены малыми сосудами (Рис.7). Также мы наблюдали разное расстояние между сосудами. В самом крайнем случае связь между сосудами не могла быть визуализирована вместе в одной плоскости в серошкальном режиме. Только в 3D с использованием HDFlow техники можно было продемонстрировать тонкий сосуд, который их соединял (Рис.7с). В нашей серии классификация типа соединения между главной портальной веной и портальным синусом не была возможной в 12 (5,6%) случаях, что объясняется, главным образом, промежуточной морфологией. Восемь из них были между типами T и X, а четыре были между типами X и H.

Рис. 5. Варианты анастомоза главной воротной вены и портального синуса конец в сторону, у плода на 24 неделе гестации. (а) Т-образный анастомоз. (b) было отмечено разное расстояние от места разветвления задней ветви правой портальной вены; в некоторых случаях левая воротная вена и правая воротная вена разветвлялась непосредственно от главной портальной вены в виде трезубца (с). (d) Более острый угол соединения является промежуточной формой между типами анастомозов конец в бок и бок в бок.

Рис.6. Варианты анастомоза главной воротной вены и портального синуса бок в бок у плода на 24 неделе гестации: X-образный анастомоз. На сонограмме (а) и (b) представлено соединение с разным расстоянием между комплексом главная портальная вена/задняя ветвь правой портальной вены и комплексом левая воротная вена/передняя ветвь правой воротной вены, и показан почти полный разрыв между собой, что представляет собой промежуточную форму между формами X и Н. (с) Трехмерная визуализация с высоким качеством реконструкции потока изображения 3D HDFlow.

Рис. 7. Случай Н-образного анастомоза главной воротной вены и портального синуса у плода на 24 неделе гестации. Главная портальная вена и задняя ветвь правой воротной вены отделены от левой воротной вены и передней ветви правой портальной вены небольшими сосудами, соединяющими их между собой (а и b). (с) изображение представляет собой случай, в котором комплексы главная портальная вена/передняя ветвь правой портальной вены и главная портальная вена/задняя ветвь правой воротной вены были столь отдалены друг от друга, что они могли быть визуализированы только с помощью режима 3D HDFlow.

Вывод

В данном исследовании мы изучали связь между главной портальной веной и портальным синусом. Умбиликально-портальная венозная система представляет собой комплекс сосудов, питающих печень, а также сердце плода.

Мы решили принять анатомическую номенклатуру, предложенную Mavrides и др., использовать термин “портальный синус” для L-образной пупочной части левой портальной вены. Основной причиной этого была наша способность, используя 2D и 3D HDF, визуализировать с легкостью нижнюю ветвь левой портальной вены в качестве ориентира начала портального синуса. Кроме того, эта методика позволила нам визуализировать одновременно главную портальную вену и ее ветви, что не удалось в режиме 2D (рис. 3 b-d).

Важной особенностью нашего исследования является тот факт, что мы были в состоянии точно описать различные анатомические связи между главной портальной веной и портальным синусом у большого количества плодов во время беременности. Знание этих анатомических вариантов имеет важное значение в диагностике аномалий портальной венозной системы, таких как полная и частичная агенезия воротной вены.

14.10.2019

Богдан Хмельницький